Die Qualität der Kommunikation entscheidet darüber, ob sich eine tragfähige Arbeitsbeziehung zwischen Behandler und Rehabilitand ergibt, ob sich der Rehabilitand angenommen und emotional unterstützt fühlt, ob er sich aktiv an der Zielarbeit beteiligt und ob die richtigen Ziele und Maßnahmen ausgewählt werden.

Die Patient-Behandler-Beziehung lässt sich anhand affektiver, struktureller und partizipativer Merkmale von Beziehungsgestaltung beschreiben (Bensing, 1991; Dibbelt et al., 2011).

|

Affektive Qualität:

Instrumentelle Qualität:

Partizipative Qualität:

|

Für die Qualität ihrer Interaktion sind sowohl Behandler als auch Rehabilitand verantwortlich, jedoch auf unterschiedliche Weise. Der Behandler als Experte bestimmt das Setting, führt und strukturiert das Gespräch. Der Rehabilitand ist dafür verantwortlich, seine Anliegen, Probleme und Wünsche zu äußern sowie Informationen zu seiner Krankengeschichte zu geben. Der Behandler wiederum ist dafür verantwortlich, dass der Rehabilitand dies auch gut tun kann (s. Weiterführende Literatur des Moduls 3).

Im Kontext der Reha-Zielvereinbarung wird Teilhabe durch eine partizipative Interaktionsgestaltung gefördert, die dem Rehabilitanden erlaubt, das Gespräch aktiv mitzugestalten, seine Anliegen und Ziele einzubringen, über den Weg der Zielerreichung mit zu entscheiden sowie für die Erreichung der Ziele Verantwortung zu übernehmen - analog zum Modell der Gemeinsamen Entscheidungsfindung (Elwyn et al., 2006; Simon et al., 2008). Voraussetzungen zur partizipativen Interaktionsgestaltung sind Transparenz (z. B. über die Behandlung der Reha-Ziele im weiteren Verlauf) sowie ein angemessener Informationsstand über die Erkrankung und Behandlung.

Im folgenden Kasten sind Elemente partizipativer Gesprächsgestaltung zusammengestellt.

|

1. Rehabilitanden eine aktive Rolle und Autonomie ermöglichen, z. B. durch

2. Transparenz schaffen und informieren, z. B. durch:

3. Absicherung des wechselseitigen Verständnisses und der Vollständigkeit durch Formulierungen wie z. B.:

|

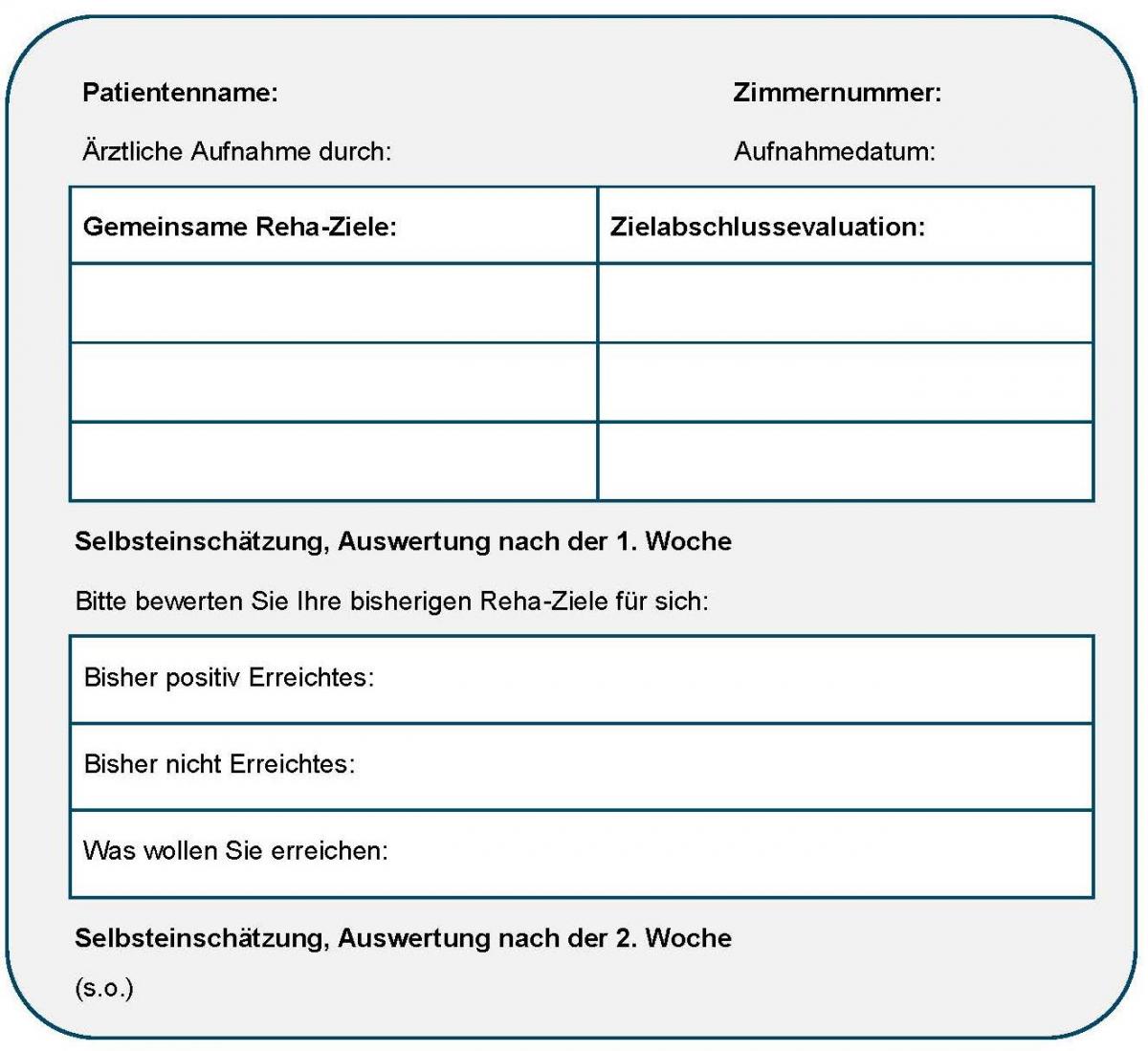

Außerdem kann die Beteiligung von Rehabilitanden durch entsprechende Dokumentationshilfen unterstützt werden. Das nächste Praxisbeispiel verdeutlicht, wie die aktive Beteiligung von Rehabilitanden an der Zielarbeit durch entsprechende Dokumentation zu Beginn und während der Rehabilitation unterstützt werden kann.